指針・基本的な考え方

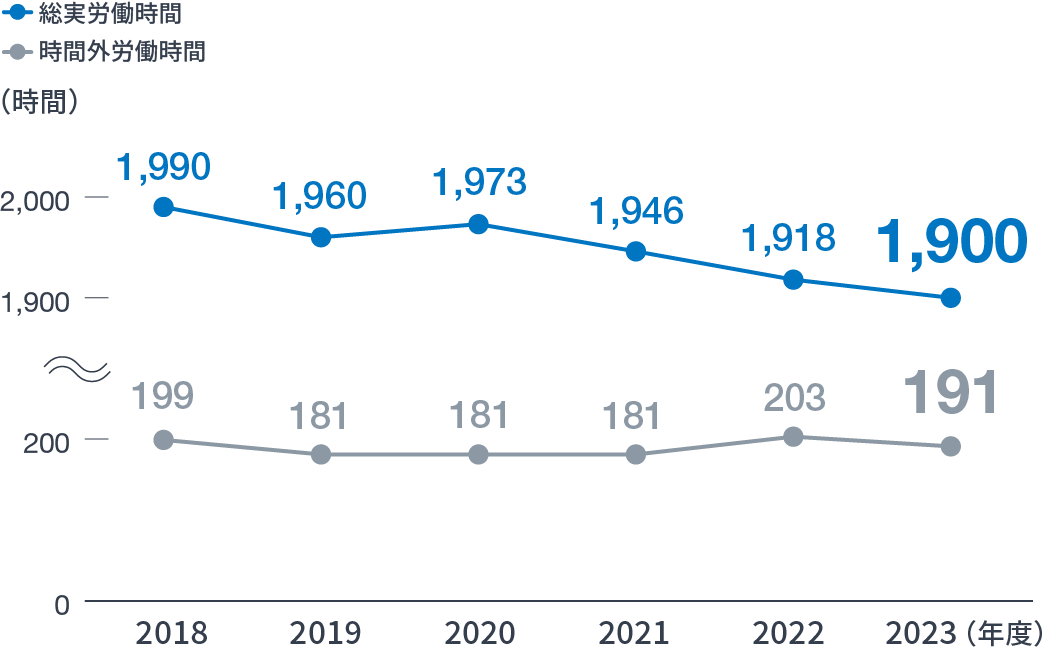

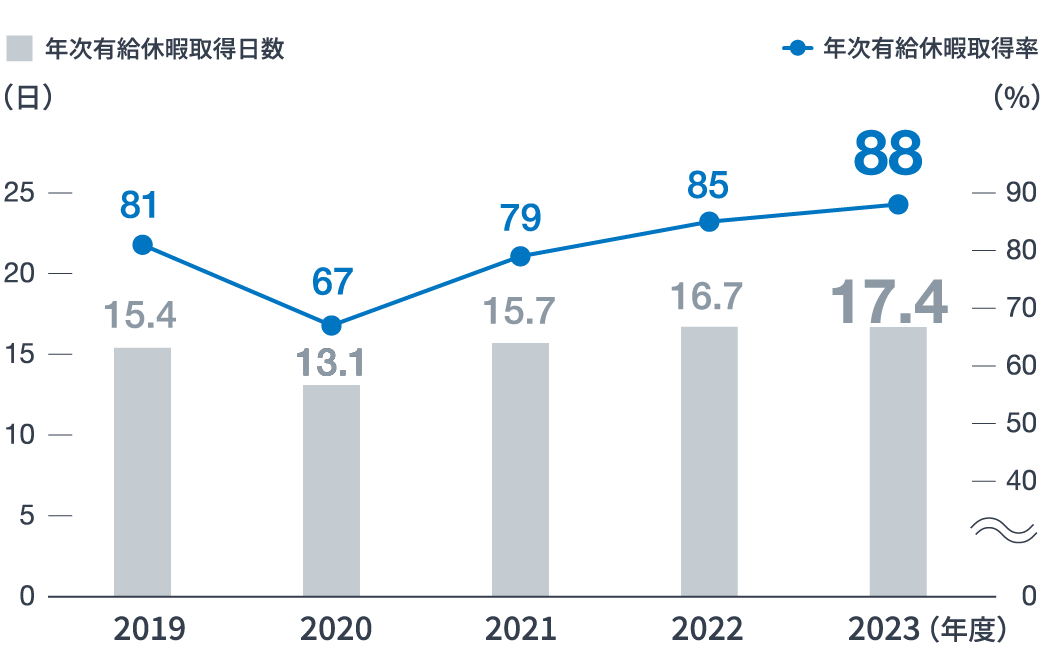

UBEでは、多様で効率的な働き方を実現するため、DX推進による業務効率化を進めています。2024年度は、着替え時間の労働時間への参入やPCログ乖離時間の縮小を行い、労働時間管理がより厳格になった状況下でも、目標である年間総実労働時間1,900時間を維持できる体制を整えています。さらに、年次有給休暇やライフサポート休暇の取得の促進で、一層の業務効率化を推進します。

UBEでは、多様で効率的な働き方を実現するため、DX推進による業務効率化を進めています。2024年度は、着替え時間の労働時間への参入やPCログ乖離時間の縮小を行い、労働時間管理がより厳格になった状況下でも、目標である年間総実労働時間1,900時間を維持できる体制を整えています。さらに、年次有給休暇やライフサポート休暇の取得の促進で、一層の業務効率化を推進します。

| 指標 | スコープ (範囲) |

2024年度 | 2025年度 | 2030年度 (中長期) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 実績 | 目標 | 目標 | 目標 | ||

| 年休取得率 | UBE国内連結 | 81.3% | 95% | 95% | 100% |

| 総実労働時間 | UBE単独 | 1,898.5h | 1,900h | 1,900h 以下 |

1,880h |

| 男性育休取得率 取得日数20日以上 | UBE単独 | 30.0% | 30% | 30% | 50% |

仕事と生活との両立を支援するための新たな制度を積極的に導入することで、柔軟な働き方を可能にし、働きやすさに繋げています。

2022年10月に「両立支援ハンドブック」を制定し、社員の間で活用されています。出産・育児・介護・病気治療と仕事の両立支援制度を紹介し、制度利用者にわかりやすい情報を提供するとともに、管理職向け研修や安全衛生委員会などの機会を活用して上司や周囲の理解促進も進めています。

UBEは次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、社員が仕事と子育てを両立しながら、その能力を十分発揮できるよう雇用環境の整備や、多様な労働条件の整備に取り組んでいます。

2025年度からの3カ年の行動計画では、以下の3つの目標を掲げて取り組んでいます。

| 制度・施策 | 内容 |

|---|---|

| 産前・産後休業※1 | 産前6週間、産後8週間の休暇を取得できる |

| 育児休職 | 子が満1歳になる前日まで休職できる(一定の事由に該当する場合は、3歳まで) 休職開始日より15日間は有給(出生時育児休職および育児休職との合計)法定以上 |

| 出生時育児休職 | 子の出生日から8週間以内に4週間の育児休職を2回に分割して取得できる |

| 出生休暇※2 | 配偶者が出産の場合、4日間の休暇(有給)を取得できる法定以上 |

| 育児支援手当 | 3才未満の子を養育する者に対し、子一人につき20,000円/月を支給当社独自 |

| 短時間勤務 | 小学生の子の養育、家族の介護、病気、通学等の理由により希望する社員は、1日2時間を限度として勤務時間を短縮できる当社独自 |

| フレックスタイム制度 | 交替勤務者を除く社員に適用する(コアタイムなし)当社独自 |

| 短時間フレックス勤務 | 短時間勤務とフレックスタイム制度を併用できる当社独自 |

| 子の看護休暇 | 小学校6年生までの子を看護するために時間単位で取得できる(該当する子が1人であれば年間5日間まで、2人以上は年間10日まで)法定以上 |

| 介護休職 | 家族を介護するために休職できる(通算365日まで)法定以上 |

| 介護休暇 | 家族を介護するために時間単位で取得できる(要介護者が1人であれば年間5日まで、2人以上は年間10日まで) |

| 介護に関する相談窓口の設置 | 仕事と介護の両立支援のため、社内に相談窓口を設置 |

| 半日年休 | 半日単位で有給休暇を取得できる |

| 時間年休 | 1時間単位で有給休暇を取得できる(年間40時間まで) |

| ライフサポート休暇 | 私傷病・介護・看護・育児・ボランティア・不妊治療のほか、社員・家族の記念日やライフイベント等に使用可能な休暇制度等。毎年度5日付与し、最大40日まで積立可能当社独自 |

| テレワーク制度 | ワークライフバランス向上、生産性向上、BCP対策などを目的として、自宅等でテレワーク勤務できる当社独自 |

| キャリア再開制度 | 結婚、出産、育児、介護、配偶者の転勤など、やむを得ない事情で退職した社員に復職の機会を提供する当社独自 |

UBEグループは、労働条件を会社と交渉するための権利である、結社の自由や団体交渉の権利など、労働者の基本的権利を尊重しています。

UBEでは、労働者の権利を集大成した労働協約をUBE労働組合と締結し、組合員の生活水準向上と労働条件の改善ならびに働きやすい環境整備を目的に、労使による交渉、協議を定期的に重ねています。また、経営トップが参画する労使協議会などの場で、会社の抱える課題や将来の姿について率直な意見交換や協議を重ね、経営方針や経営計画などに関して組合員の理解・浸透を図るとともに、組合員の意見を経営に反映させるなど、健全な労使関係の維持・発展に努めています。

UBEは、UBE労働組合と労働協約を締結しており、同組合の組合員になる権利を有する社員は全員が同組合に加入しています。

| 項目 | 範囲 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 労働組合 加入人数 | UBE単独 | 2,334人 | 1,397人 | 1,513人 | 1,524人 | 1,854人 |

| 労働組合 加入率(団体交渉権保有率) | 69.0% | 67.9% | 68.3% | 67.9% | 68.9% |

日々社員を支えてくれる家族に、普段目にすることがない職場を見学してもらい、社員が日ごろどのような環境で仕事をし、どのように過ごしているかを見てもらう、家族職場(工場)見学会を実施しています。家族に職場に対する理解を深めてもらうことで、家庭内でのコミュニケーションの促進や社員の仕事へのより高いモチベーションの維持につながります。