指針・基本的な考え方

UBEグループ健康推進基本指針

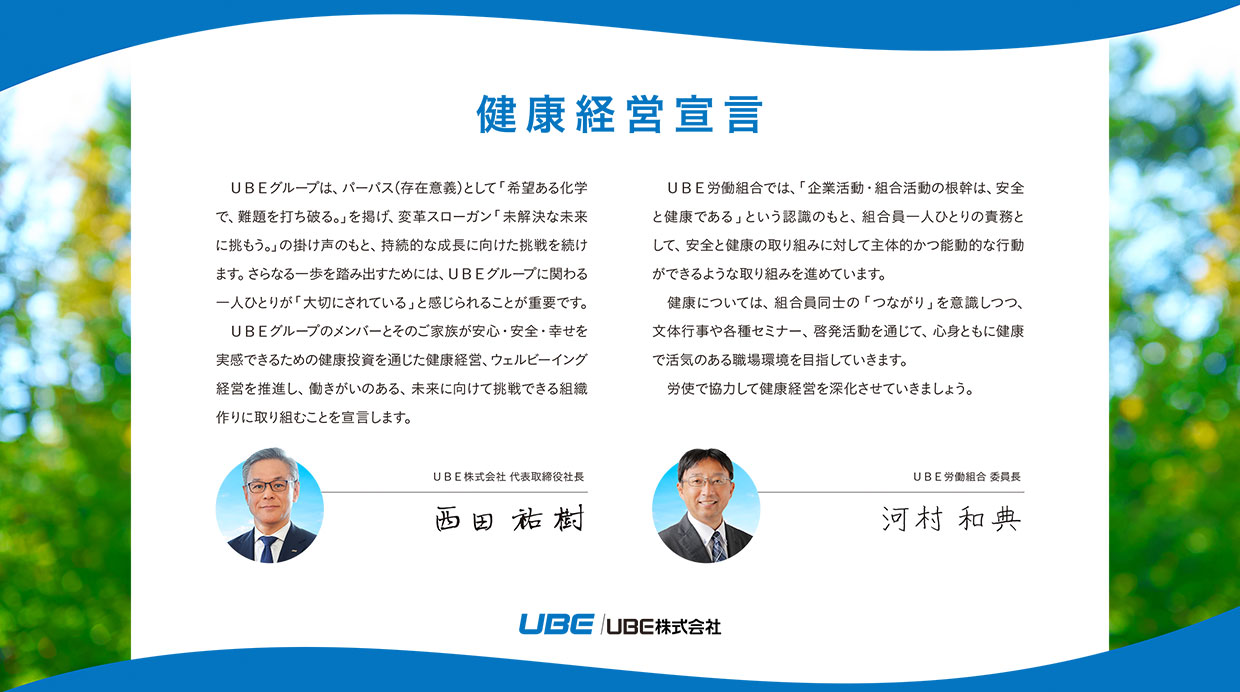

UBEグループは、健康経営の推進により、従業員の健康の保持増進、および安心・安全・幸せを実感しながら働ける職場環境を実現します。

スコープ

UBEグループ(UBE株式会社および国内連結子会社)を対象とします。

ゴール

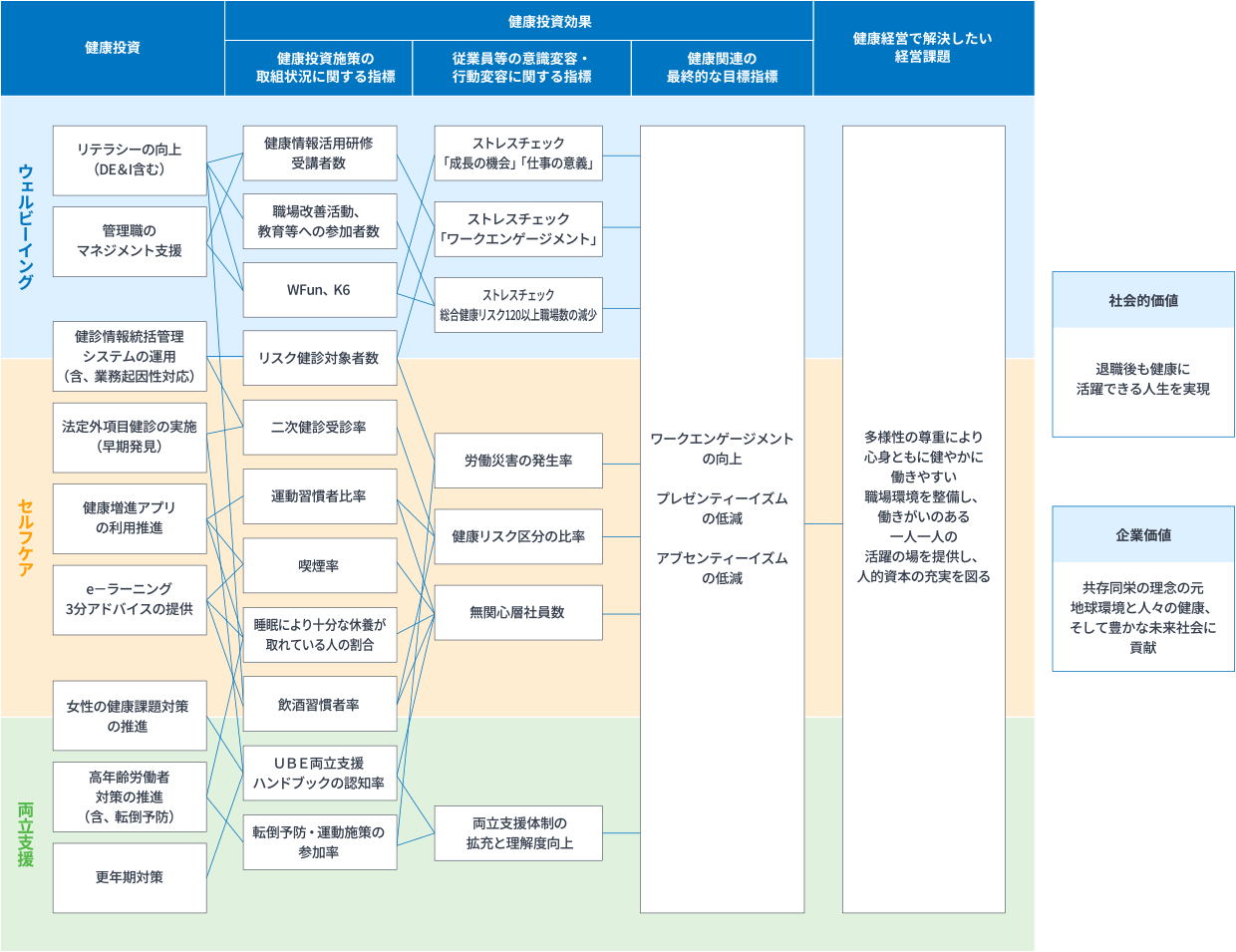

世代・役割・国籍・働き方等に関わらず、UBEグループに関わるすべての人が安心・安全・幸せを実感できるための健康投資および健康経営を行い、人的資本価値を最大化します。そのために以下を実践します。

- グループ労働衛生5管理(作業環境管理・作業管理・健康管理・労働衛生教育・総括管理)の体制を構築・運用し、UBEグループで働くすべての従業員へ安全と安心を提供します。

- UBEグループで働くすべての従業員の働き甲斐と幸福度(ウェルビーイング)を同時に満たすことで、労働生産性を最大限に引き出すことができる組織を作ります。

コミットメント

- 2030年度までに、UBE単独のプレゼンティーイズム(WFun)の判定Aを取得。

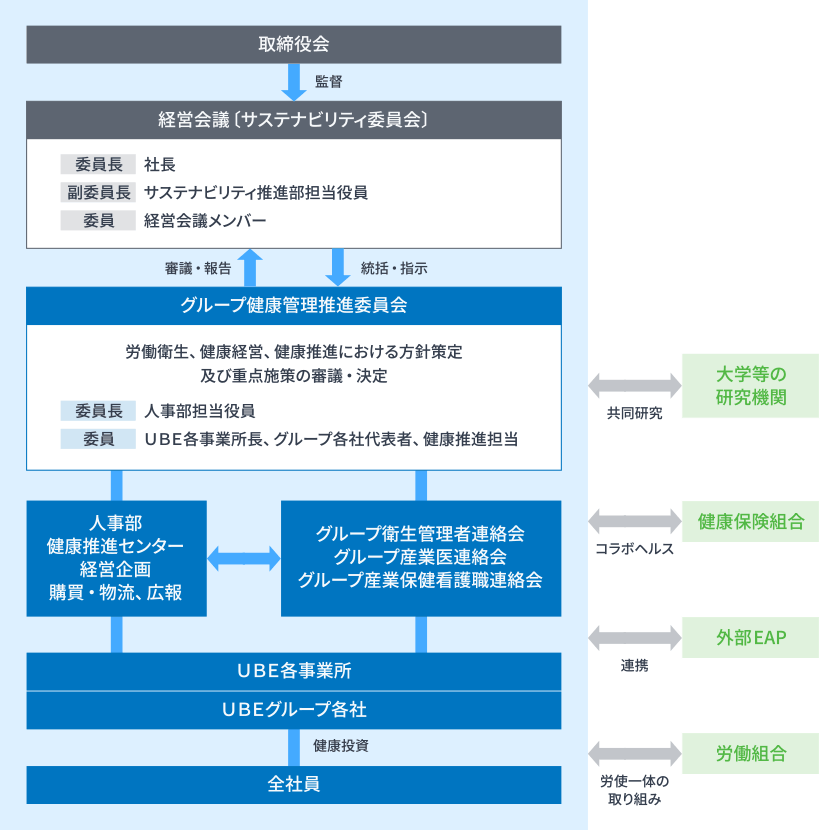

責任部署・見直し

人事部健康推進センターが統括管理を行います。

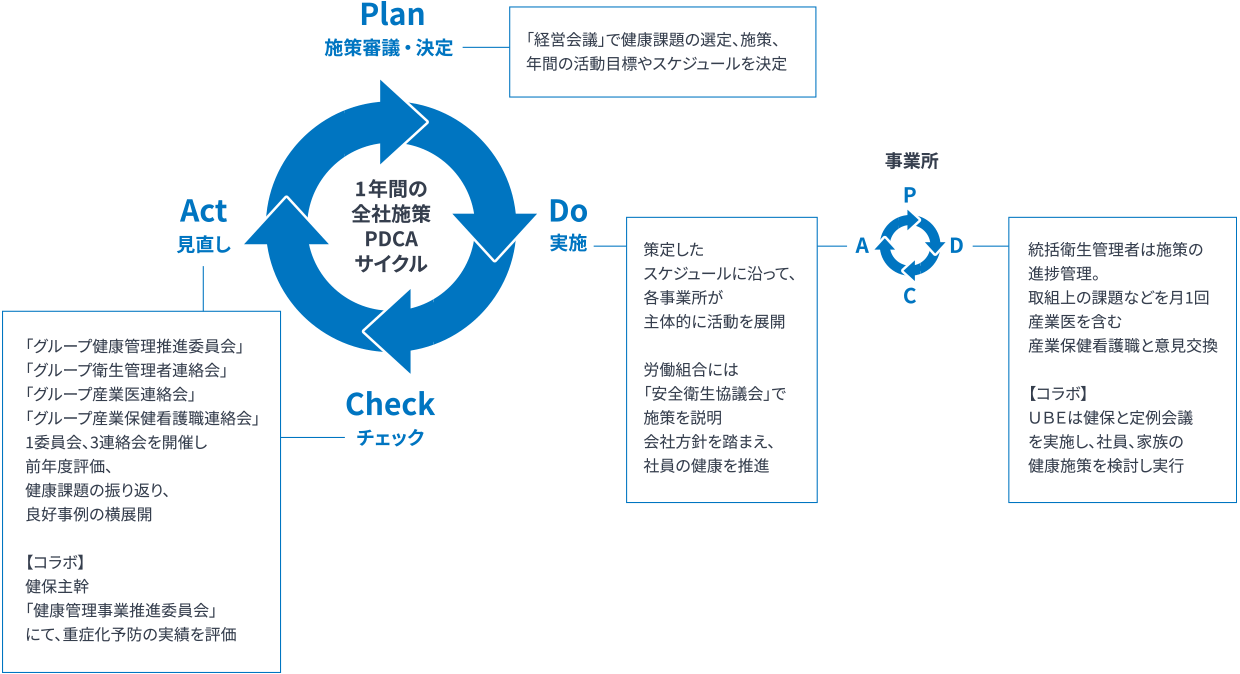

本指針は、少なくとも毎年1回の定期見直しを実施します。期中に見直しが必要な場合は、グループ健康推進委員会で審議し、承認を得ます。