指針・基本的な考え方

UBEグループリスクマネジメント基本指針

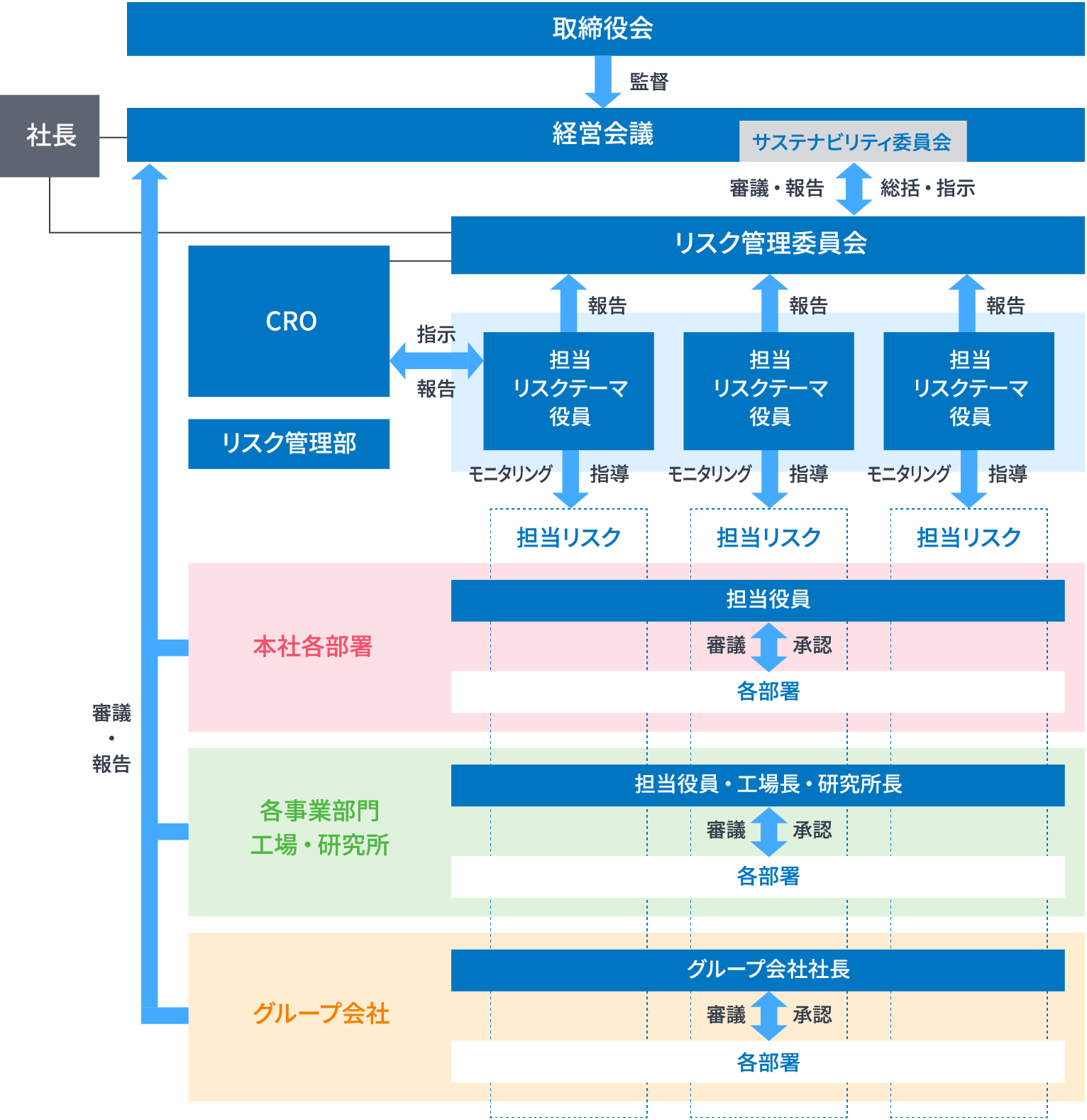

UBEグループは、事業活動を遂行する上で発生し得るリスクを適切に管理する為に「リスク管理規程」を定め、UBEグループ全体を対象にしたリスクマネジメントを実施します。

スコープ

UBEグループ(UBE株式会社および連結子会社)を対象とします。

ゴール

UBEグループのリスクを適切に管理します。

コミットメント

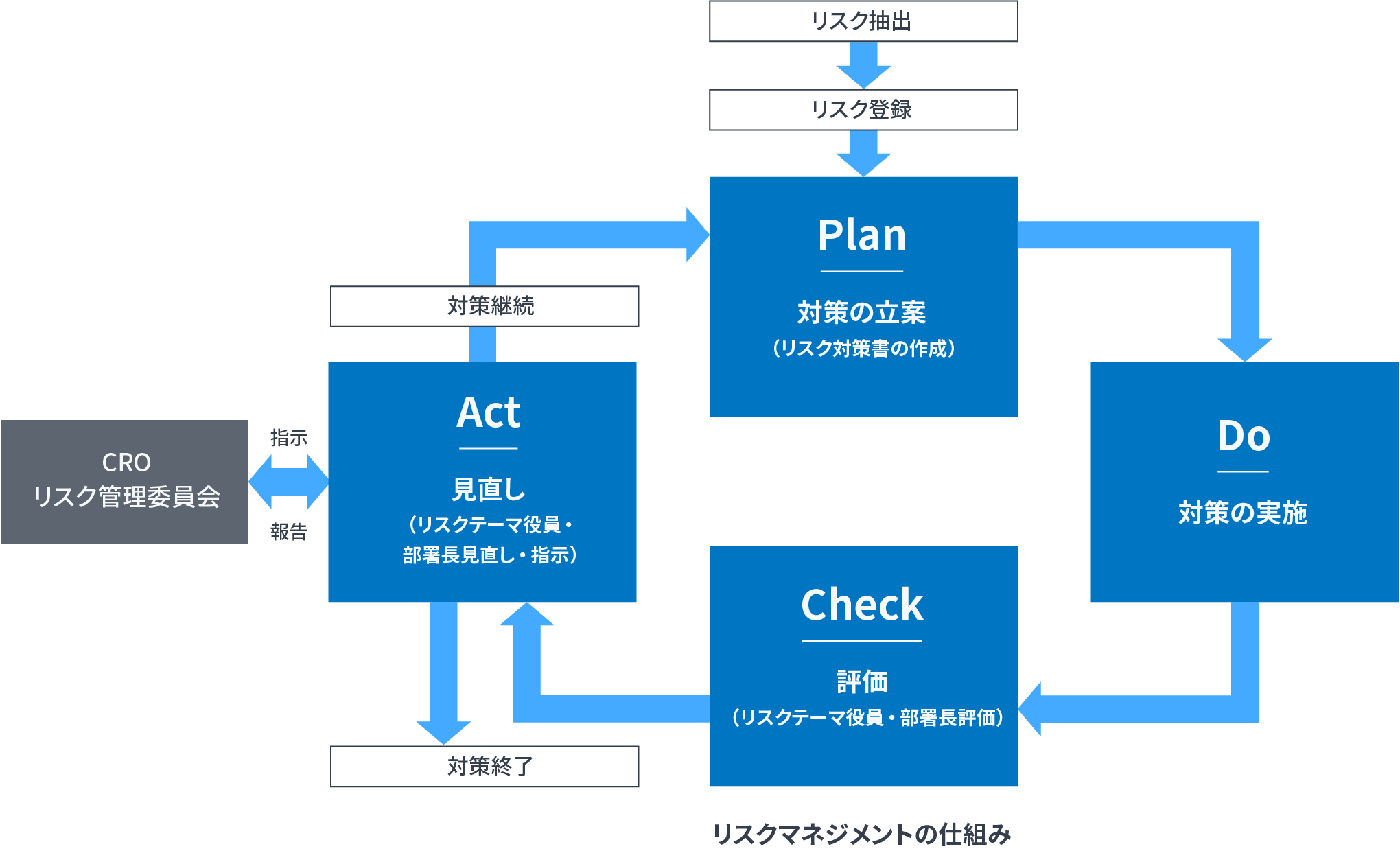

UBEグループの外部および内部の課題に関するリスクを体系的、網羅的、自律的にマネジメントする為に、リスクマネジメントの体制と仕組みを整備し、継続的に改善します。

- UBEグループ リスクマネジメントの全連結子会社、全部門への適用(2030年度)

責任部署・見直し

サステナビリティ推進部リスク管理Gが統括管理を行います。

本指針は、毎年度末のリスク管理委員会で管理状況を確認し、必要に応じ内容を見直します。期中に見直しが必要な場合は、リスク管理委員会で審議し、承認を得ます。