指針・基本的な考え方

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

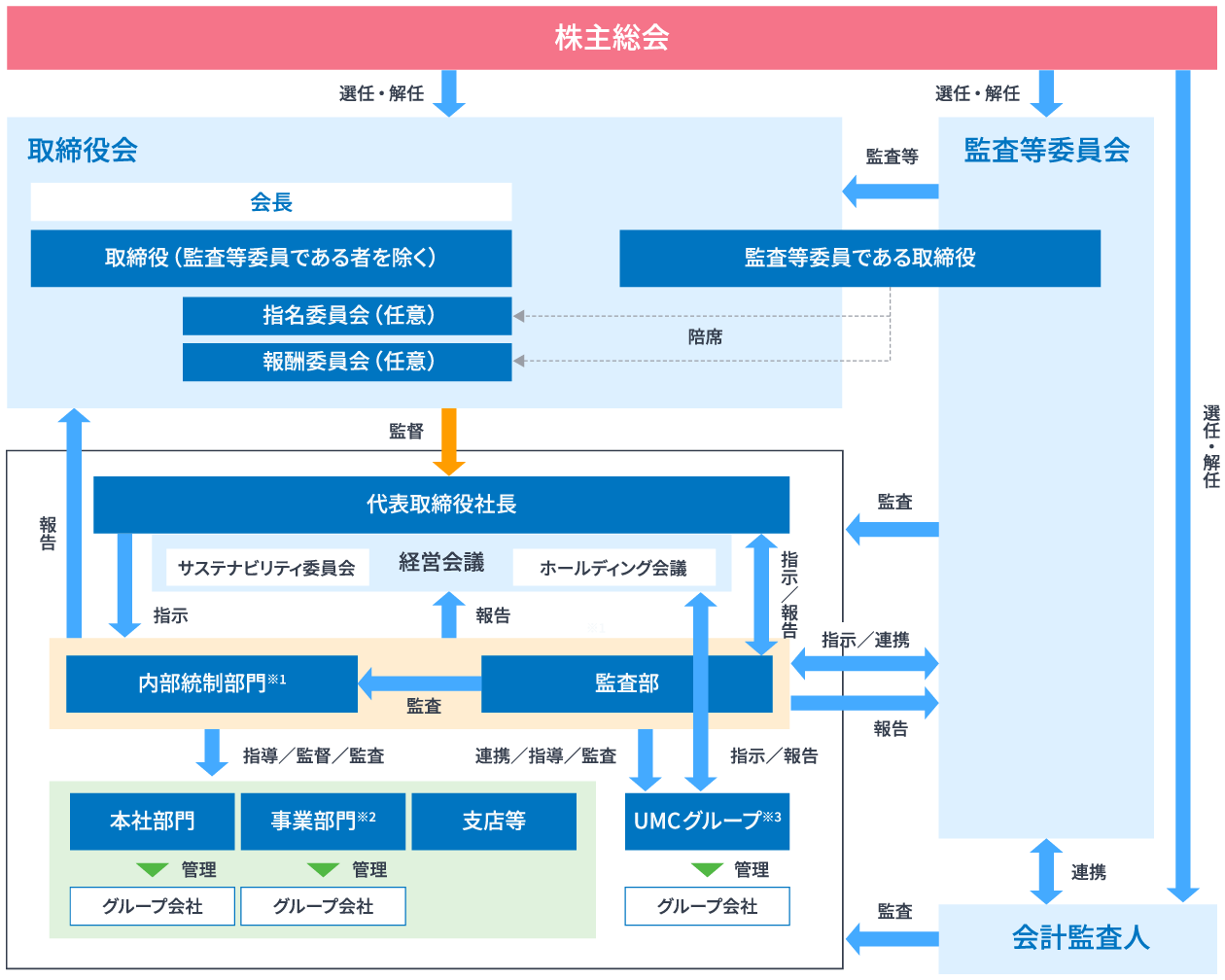

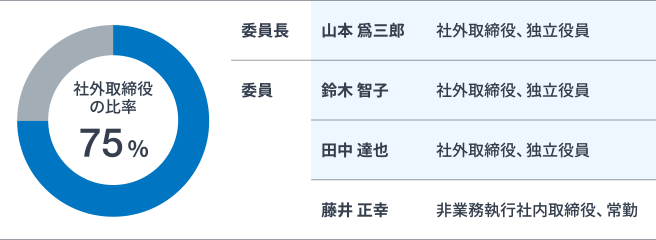

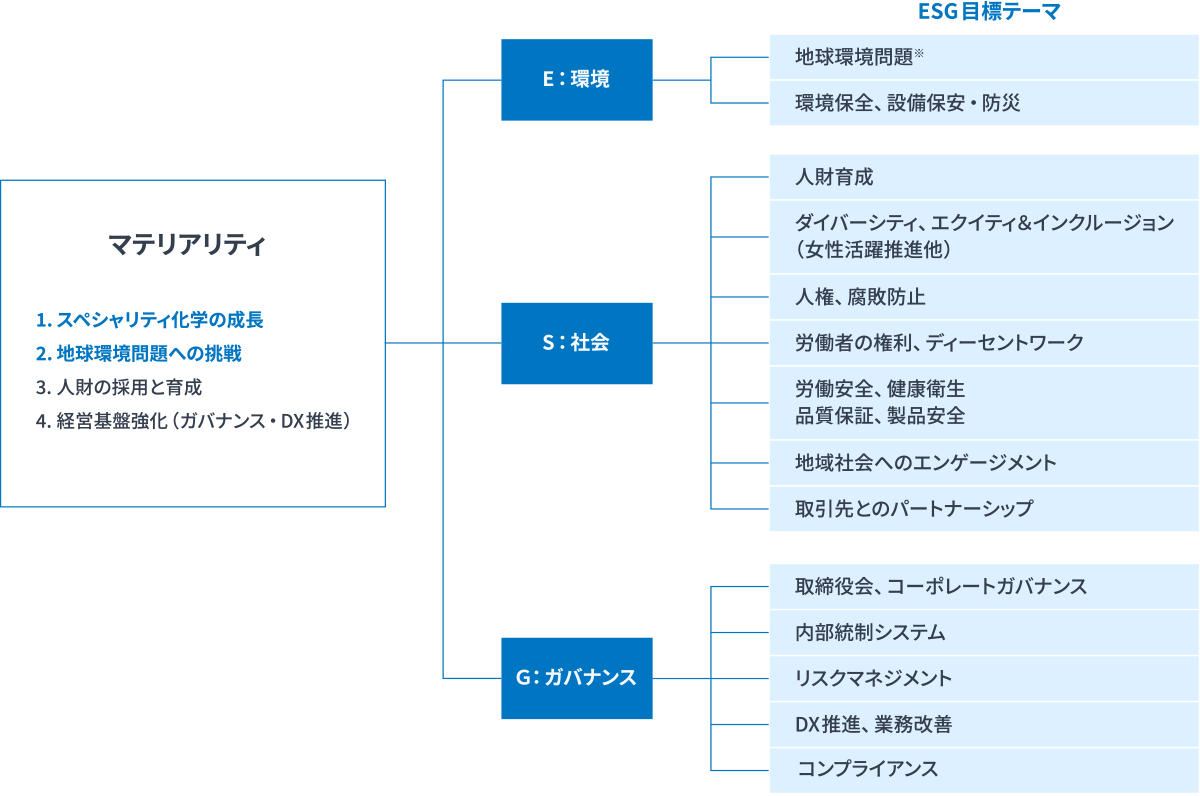

当社及び子会社からなるUBEグループは、グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを、その基本的使命としています。そのために当社は、監査等委員会設置会社として、監査権や意見陳述権を有する監査等委員である取締役が取締役会において議決権を保有する体制を整え、取締役会による業務執行の監督機能を強化するとともに、重要な業務執行の決定の一部を代表取締役社長に委任することで業務執行の迅速化を図るなど、実効的なコーポレートガバナンスを確立することにより、適正な事業活動を持続的に営み、株主をはじめ顧客、取引先、従業員、地域社会等の全てのステークホルダーに対する責務を果たし、その信認を得ることに努めています。

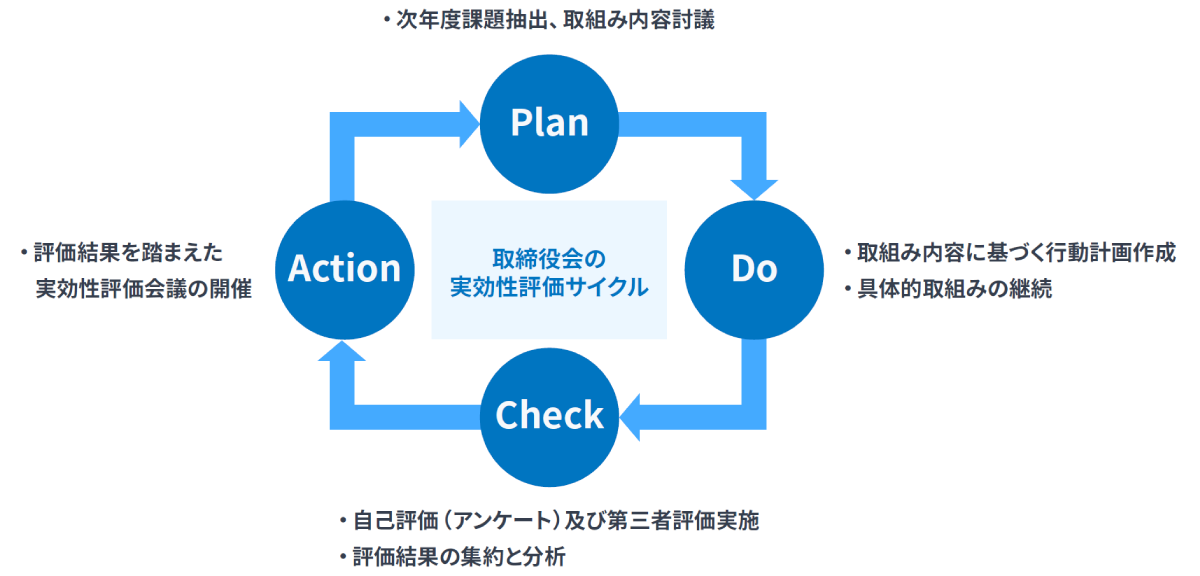

当社は、経営の効率化と透明性の向上、意思決定の迅速化、経営責任の明確化、そして経営監視機能の強化等、コーポレートガバナンスの充実に今後とも取り組んでいきます。